La nuit a été longue, la mer ne les a pas épargnés. Leurs traits tirés contrastent avec leurs gueules souriantes. Mercredi 25 mars 2015, Bernard Stamm et Jean Le Cam franchissent enfin la ligne d'arrivée de la Barcelona World Race (BWR) au large du port catalan. Sous un soleil couchant, la grand voile du monocoque 60 pieds jaune et noir estampillé Cheminées Poujoulat s'affaisse une dernière fois. Durant cette ultime manœuvre, une dizaine de bateaux bravent les flots, cherchant à s'approcher au plus près des deux hommes. A l'image des deux énormes bouées jaunes, cette rencontre symbolise la fin de cette course en double, et l'arrêt du chronomètre. Quatre-vingt-quatre jours, 5 heures, 50 minutes et 25 secondes : le précédent record est pulvérisé de près de dix jours.

A bord des bateaux pneumatiques et des vedettes, les familles, les copains, l'équipe technique. Trois jours qu'ils trépignaient sous un ciel pluvieux. La flotte improvisée n'est plus qu'à quelques mètres de la terre ferme. Du pont, Bernard Stamm et Jean Le Cam aperçoivent la centaine de spectateurs et de journalistes venus les accueillir. Parmi eux, combien sont-ils à avoir à l'esprit l'image du marin solitaire façonnée par les aventures d'un Eric Tabarly ou d'une Florence Arthaud, décédée en mars dernier dans un accident d'hélicoptère ? Dans un coin tranquille du Salon nautique 2014, porte de Versailles à Paris, Michel Desjoyeaux joue à l'analyste, fidèle à son surnom "Le Professeur" : « C'est une spécificité très franco-française. Sur les cinq dernières années, j'ai navigué seulement 30 jours en solo, contre 500 en équipage. Pourtant je suis plus connu pour mes courses en solitaire. »

A Barcelone, les quelques aficionados groupés en haut des marches menant au ponton applaudissent le duo. Le champagne n'arrose pas le public comme à l'accoutumée. La veille, 150 passagers, dont 42 Espagnols, ont péri dans le crash d'un Airbus A320 dans les Alpes françaises. En ce jour de deuil national, les deux marins posent sobrement leur premier pied à terre. Sur un embarcadère étroit, ils échangent une poignée de main avec leur sponsor. Les installations d'appoint donnent à cette arrivée de tour du monde un faux air d'étape de régate. Dans la journée, une petite scène a été montée à la va-vite à quelques mètres du ponton. L'ensemble aménagé sur la place Portal de la Pau, attenante à l'imposante capitainerie, est à l'image de la popularité de la course : modeste.

« Les choses viennent avec le temps. La culture de la voile en solitaire et en double est relativement récente pour les Espagnols », témoigne avec optimisme Jacques Caraës, directeur sportif de la BWR et lui-même ancien navigateur. Au pied du mirador Christophe Colomb qui surplombe la place, une nuée d'enfants encercle Bernard Stamm et Jean Le Cam. Les deux vainqueurs se dirigent vers la tente de la conférence de presse, située à quelques encablures de là. « Bernard ! Jean ! Una fotografia ! », crient les bambins, smartphone à la main. Chacun pose avec les skippers et repart avec un souvenir, heureux.

Avant d'affronter la masse de journalistes entassée sous le chapiteau blanc, les vainqueurs s'isolent avec leurs proches dans la régie technique. Quelques reporters tentent en vain une incursion. Les navigateurs échangent leurs premiers mots avec leur compagne respective. Les enfants restent pour l'instant en retrait. Ils semblent ne pas vraiment savoir comment réagir. A travers les regards échangés, on ressent l'émotion, entre bonheur des retrouvailles et admiration gênée. Les paroles sont bien choisies : « On reste à Barcelone jusqu'à ce qu'il arrive », glisse Jean Le Cam à sa femme Anne, entre deux bouchées de jambon ibérique. Ce « il », c'est Bruno Garcia. Son coéquipier lors de la précédente édition de la course et concurrent de Le Cam cette année. « Il est hors de question que je ne sois pas là pour l'accueillir. » Un lien fort semble unir ces skippers. Il n'est pas celui d'une profession, de la course au large, mais celui de tout un univers : la mer.

Les cheveux rêches, blanchis par le sel, et l'allure émaciée par trois mois de compétition, Bernard Stamm et son acolyte profitent de ces dernières minutes de calme avant le début de la conférence de presse. L'accostage est brutal. Le verre encore à moitié plein, les deux vainqueurs sont attrapés par le bras et emmenés sous les projecteurs. « Qui mangeait le plus ? », « Le bateau n'était-il pas trop bruyant pour réussir à dormir ? », « Après trois mois de mariage, voulez-vous divorcer ? », « Qu'allez-vous manger ce soir ? » Les sportifs répondent avec un sourire gêné à ces questions légères.

Après 40 minutes d'un exercice imposé, les marins retournent s'isoler, cette fois-ci au sein

de la capitainerie. A l'abri des regards, ils retrouvent leur entourage autour d'une table

où s'amoncellent tapas et charcuterie espagnole. L'ambiance se détend enfin. Les rires

fusent. « J'ai râté mon avion hier, c'était chaud. J'ai bien failli ne jamais arriver »,

raconte l'équipier technique Philippe Laos, dit "Philoune", à un ami. Après plusieurs

mésaventures, cet ami de toujours de Jean Le Cam a fini par atterrir à Barcelone. « La

galère je m'en fous. Je suis là maintenant, et c'est tout ce qui compte. » Côte à côte,

Bernard Stamm et Jean Le Cam échangent un regard de satisfaction. L'exploit se trouve

désormais derrière eux. Ce joyeux tableau démonte le fantasme de l'aventurier esseulé

imaginé par le public. En solitaire, en double, comme en équipage, la voile reste

avant tout une histoire de relations humaines. Les coéquipiers, l'équipe

technique, la famille, le public et les concurrents ont tous leur part dans l'épopée.

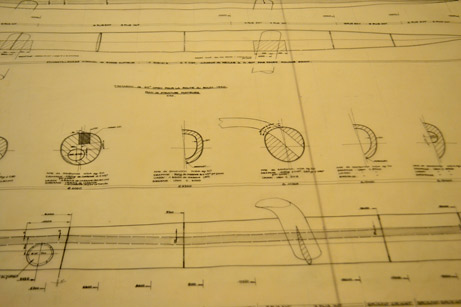

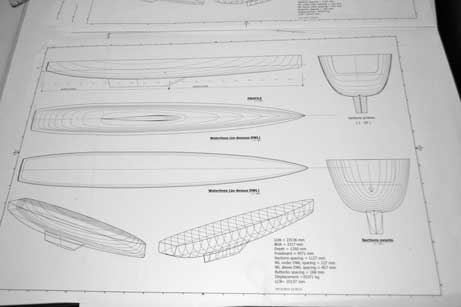

Dessins de plans, au crayon puis numérisés.

Dessins de plans, au crayon puis numérisés.